Una casa passiva non permette compromessi, la trasmittanza termica U dei componenti dev’essere molto bassa e l’attenuazione dei ponti termici deve essere molto curata. I ponti termici sono quelle zone dove il flusso di calore cambia e possono disperdere così tanta energia da non permetterci di raggiungere lo standard PassivHaus.

Se non hai voglia di leggere di progettazione e vorresti subito passare al cantiere clicca qui.

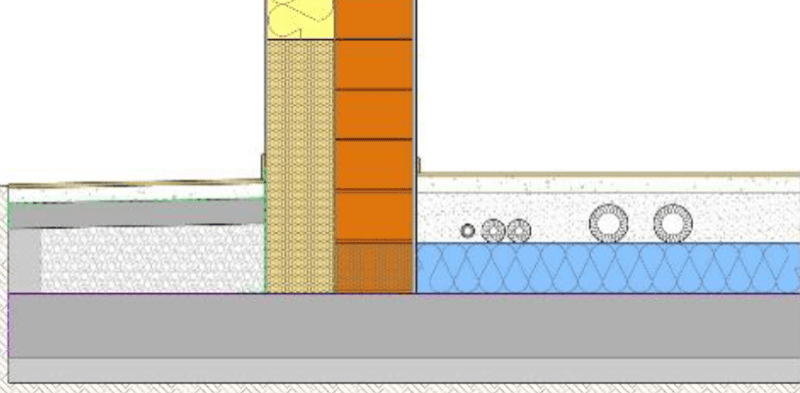

Parlando di platea, generalmente ci riferiamo a ponti termici costruttivi dove appunto la coibentazione è interrotta, facciamo 2 esempi:

- il pilastro, se l’isolamento è sopra la platea fredda,

- la muratura, se l’isolamento è sempre all’estradosso della platea.

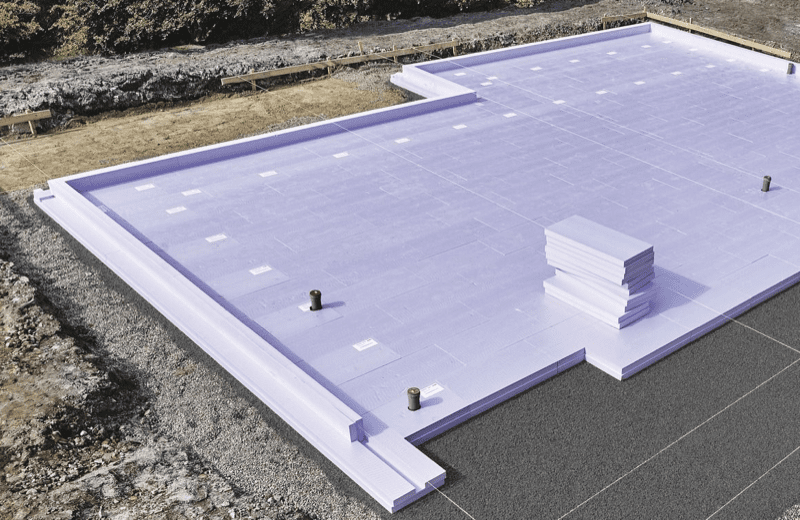

Detto ciò, sembra che risolvere l’argomento ponti termici sia possibile solo con la scelta di progettare una casa passiva sopra ad una platea calda, la tipica soluzione che abbiamo importato dai paesi nordici, da più tempo di noi abituati a isolare gli edifici, anche da sotto:

Al di là delle Alpi è così comune costruire un nuovo edificio sull’isolamento termico che i produttori di materiale isolante propongono diversi accessori insieme ai pannelli e alle sponde in XPS pronte a ricevere il getto armato del nuovo solaio “caldo”.

Da noi è veramente difficile trovare qualcosa del genere in un magazzino edile, quindi si fa comunque, ma senza quei bellissimi pezzi speciali che rendono il cantiere così pulito e preciso da sembrare un rendering di studio.

L’isolamento tra terreno e platea permette di tenere tutta la struttura disperdente nell’isolante da fondazione, quindi ad una temperatura molto più alta e con minimi sbalzi termici nell’ordine di qualche grado °C.

E’ senza dubbio la soluzione di isolamento da manuale:

Dunque? Tutta la progettazione di una casa passiva termina qui? Se il tempo dedicato alla progettazione non è strettissimo si possono fare altre interessanti valutazioni:

- per esempio quella di lasciare la platea fredda (senza isolamento sotto) e isolare la fondazione dall’interno:

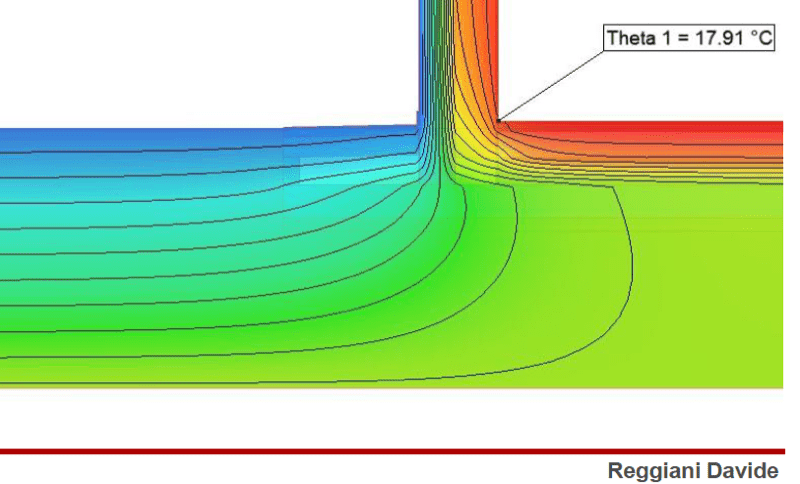

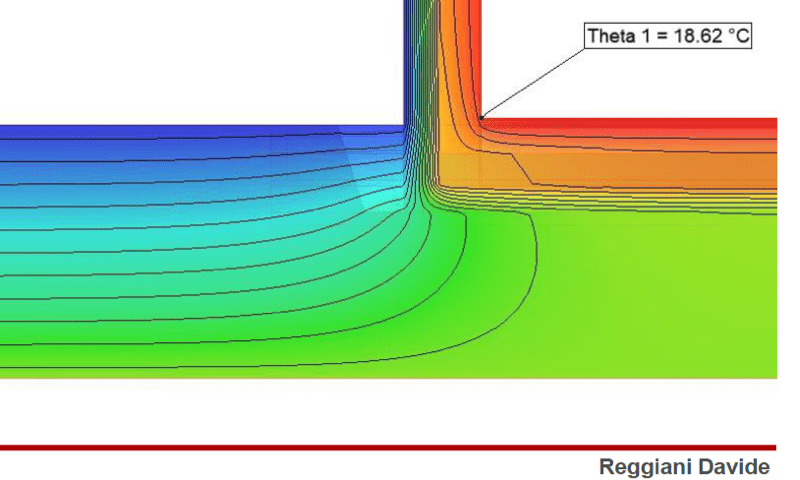

Di conseguenza si dovrà fare un’analisi del flusso termico nei punti più disperdenti:

Di conseguenza si dovrà fare un’analisi del flusso termico nei punti più disperdenti:

- l’angolo che forma il piede della muratura con il pavimento (ovviamente non deve evidenziare una temperatura superficiale a rischio condensa e muffa

- l’angolo che forma il pilastro con il pavimento.

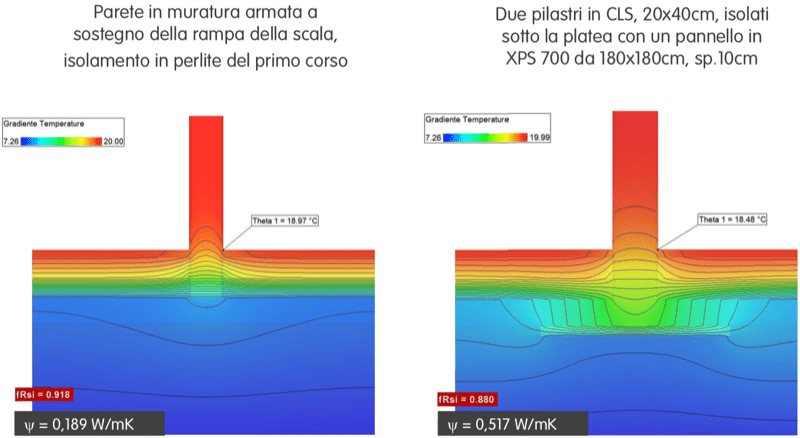

il piede della muratura (isolato) sulla platea:

questa in rosso è la parete in muratura armata a sostegno della rampa della scala dove il primo corso di blocchi sarà riempito di isolante sfuso a mo’ di taglio termico (esistono anche altre soluzioni):

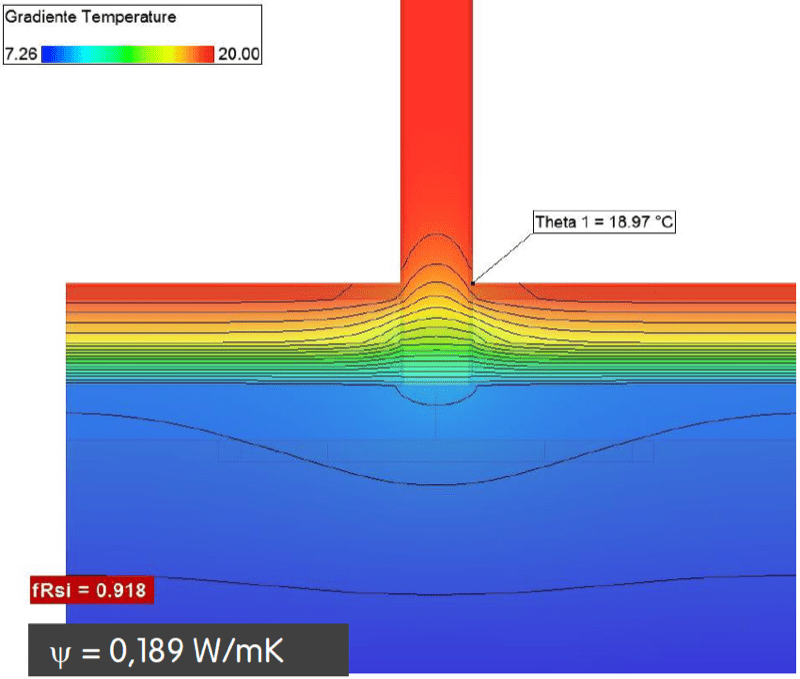

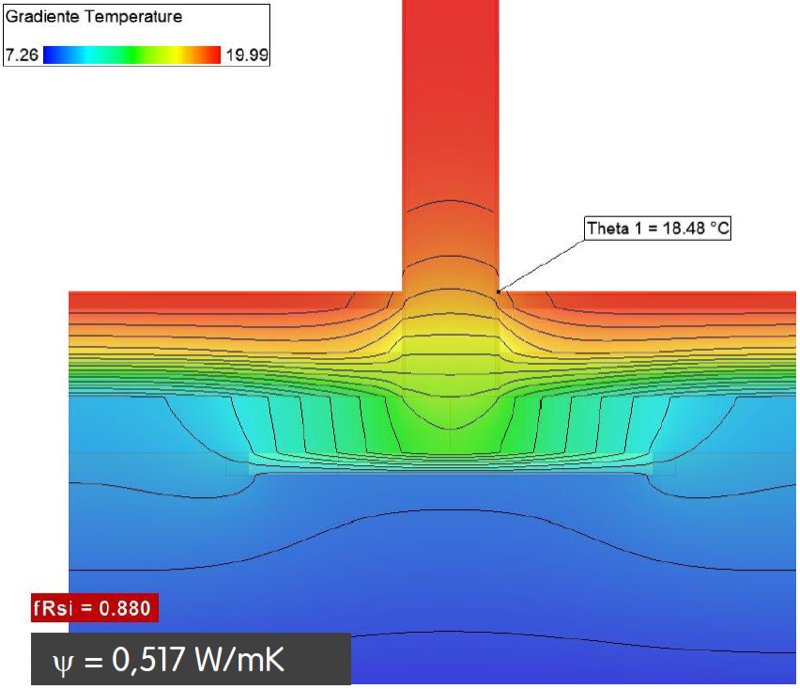

il pilastro (isolato) sulla platea:

questo in rosso è uno dei due pilastri in CLS 20×40 dove la zona di attacco alla platea fredda verrà isolata sotto la platea con una piattaforma in XPS annegato nel magrone:

Calcolare il ponte termico è un momento importante della progettazione perchè ci indica il coefficiente di dispersione termica (parliamo sempre di Watt/mK).

Anche se il valore psi deve mirare ad essere < 0,01 W/mK non c’è alcun limite al valore psi sopra al quale l’ edificio non può più essere certificato come casa passiva. Questo valore psi viene incluso nel calcolo delle perdite di calore di trasmissione nell’edificio e ha quindi un impatto sul bilancio energetico – parliamo sempre di perdite di calore. Nota:

- se il coefficiente dovesse essere addirittura negativo possiamo vantarci di aver ottenuto un piccolo credito nel bilancio energetico, un premio per la buona progettazione ancora prima di vedere l’edificio. Tutto conta molto quando si progetta per raggiungere lo standard casa passiva, come progettando un’auto da corsa ogni kg in più o in meno è determinante.

Nei 2 particolari sopra descritti (nodo platea – muratura / pilastro) si può notare che

- entrambi i valori psi, se pure alti, garantiscono in quei punti temperature superficiali più che sicure contro il rischio di condensa.

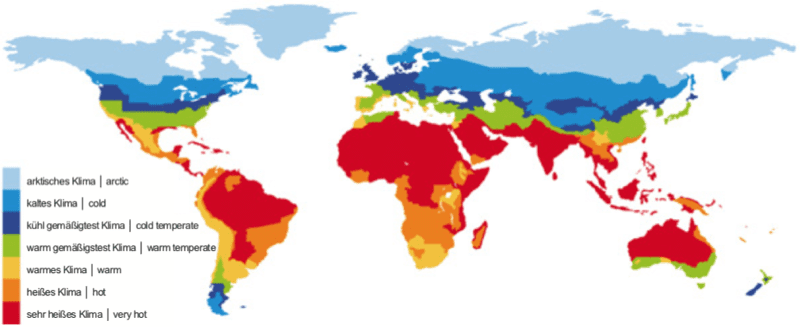

Infatti si deve calcolare una temperatura superficiale interna minima per ogni connessione e i risultati sono dati come fattore fRsi che si usa proprio per determinare il rischio di condensa e crescita di muffe per ogni zona climatica:

Chiamiamolo criterio di igiene questo fattore fRsi minimo da rispettare e ricordiamo che l’Italia è interessata da 3 zone climatiche dominanti, quindi fRsi > 0,55 0,65 0,75.

Ma allora perchè questa decisione esecutiva come isolamento?

Dietro a questa scelta c’è una valutazione costo benefici approfondita che si può sintetizzare in 2 righe:

- influenza sul fabbisogno totale di riscaldamento della casa passiva + 0,04 kWh/m2a

- risparmio sui costi di costruzione – 5.600 €

Normalmente la dispersione del ponte termico va a sommarsi a tutte le altre dispersioni, ma è possibile analizzarla precisamente e limitatamente al ponte termico e si può anche valutarne precisamente la dispersione in kWh/mq anno se conosciamo la sua posizione climatica e la superficie dell’edificio.

Se per ogni misura mettiamo in pratica la migliore efficienza possibile, l’edificio raggiungerà facilmente lo standard PassivHaus…

ma ora passiamo dalla progettazione dell’isolamento al cantiere:

indossate scarpe adatte e seguitemi – vedremo cosa c’è sotto a questo edificio appena terminato! immaginiamo di sollevarlo con due dita per scoprire tutti i particolari esecutivi:

e andiamo indietro nel tempo di 9 settimane:

saltano all’occhio i 2 basamenti isolanti in XPS per fondazione in corrispondenza dei 2 unici pilastri dell’edificio:

che poi sono a filo del magrone di fondazione:

per ottenere un taglio termico al piede della muratura in laterizio invece è stato previsto il riempimento con perlite:

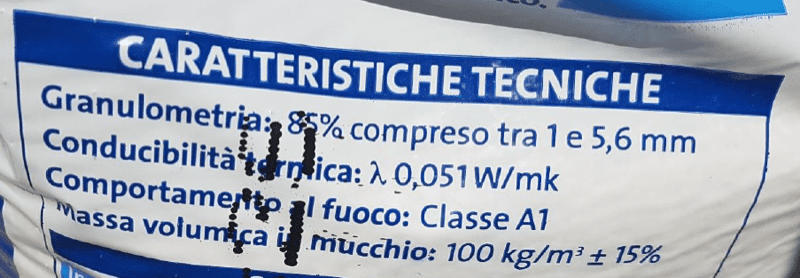

i granuli di perlite, pur non avendo una conducibilità termica spinta come l’ XPS, garantiscono comunque un lambda di 0,051W/mK come vorrebbe dirci il sacco utilizzato (una piccola nota per il produttore: la k (iniziale del famoso Lord Kelvin) è stampata con la kappa minuscola):

il primo corso di blocchi in laterizio farciti di isolante sfuso in granuli:

il primo corso già pronto e armato:

gli impianti sono previsti sopra lo strato orizzontale dell’isolamento termico:

quindi le linee impiantistiche sono in un ambiente senza sbalzi di temperatura, resta l’importanza delle sigillature:

e della doppia impermeabilizzazione:

la tenuta all’aria non solo deve essere progettata, ma deve anche potersi realizzare in cantiere prevedendo sempre una certa distanza tra i passaggi a permettere la buona esecuzione:

la continua attenzione per la tenuta all’aria dei punti deboli permetterà di affrontare il Blower door test con molta tranquillità:

le stesse attenzioni vanno messe nell’impianto elettrico:

e nel nodo pavimento-parete:

Si può concludere che una Casa Passiva sia certamente caratterizzata dall’iperisolamento, ma la coibentazione da sola, senza la cura di ogni dettaglio esecutivo, non potrà mai garantire il raggiungimento dello standard casa passiva, che, attenzione, non è un edificio cosiddetto ad energia zero: una casa Zero Energy potrebbe installare tanto fotovoltaico quanta energia gli serve…

Una PassivHaus, in questo caso in muratura tradizionale, (la migliore soluzione in clima mediterraneo proprio perchè garantisce un’enorme massa dentro all’involucro iperisolato), nasce dalla attenta progettazione e dalla qualità di esecuzione:

- ecco perchè l’impresa di costruzioni deve essere preparata a questo tipo di esecuzione e deve avere maestranze che conoscano perfettamente il senso progettuale di ogni dettaglio.

Ringrazio per il permesso di pubblicare queste foto di cantiere MAC Costruzioni Generali che è un’impresa edile che si è specializzata nella progettazione, costruzione e ristrutturazione di edifici secondo i più elevati standard energetici come Passivhaus e CasaClima.

copywriter, content creator & web editor – Federico Sampaoli consulente tecnico per l’isolamento termico dell’involucro edilizio

“Qui sotto puoi lasciare un commento” – non devi registrarti e il tuo indirizzo email non sarà mai pubblicato, approfittane! riceverai presto una risposta!

oppure sostieni l’informazione libera e imparziale di espertocasaclima con un un Buono Regalo Amazon digitale (via e-mail o SMS)

Lascia un commento